十二因緣六道輪回圖

┌1 無明 (貪嗔癡等煩惱)─────(惑)

┌過去二因─┤

│ └2 行(造作諸業(yè))───────(業(yè))

│ ┌3 識(業(yè)識投胎)───────(苦)

│ │4 名色 (但有胎形六根未具)───(苦)

│現(xiàn)在五果─┤5 六入 (長成眼等六根人形)───(苦)

十二因緣 ││6 觸(出胎與外境接觸)────(苦)

與─┤└7 受(與外境接觸生苦樂感受)─(苦)

三世因果 │┌8 愛(對境生愛欲)──────(惑)

│現(xiàn)在三因─┤9 取(追求造作)───────(惑)

│ └10有(成業(yè)因能招未來果報)──(業(yè))

└未來二果─┌11生(再受未來五蘊身)────(苦)

└12老死 (未來之身又漸老而死)──(苦)

佛法所說的因果法則,是遍通一切的,就是宇宙間的萬事萬物,大至整個世界,小至一粒微塵,無不籠罩在因果的關(guān)系網(wǎng)中,沒有因果關(guān)系的,可說一法也沒有。不但佛法是這樣講,就是世人也有說到,世間一切法,各各有其因果。

佛法雖縱橫的廣談因果,但佛法是以有情生命為說明的中心,所以一論及因果時,總是側(cè)重于有情所造的善惡因果,因為有了有情,自然就有世界,而且世界的清凈或染污,完全系于有情業(yè)力的染凈。如說:‘器世問為“有情業(yè)力”所成的,為有情存在的必然形態(tài),如有色即有空。所以雖差別而說為有情與世間,而實是有情的世間,總是從有情去說明世間’。

佛法所說的因果,既以有情為主體,而人類又為有情的中心,所以佛法所說的因果律,特別注重人類思想行為的因果法則,亦即是要人類有情,在這現(xiàn)實世間,如何做個好人,而時刻的注意自己的思想行為的活動,不要讓他向不道德的方面發(fā)展。因此,我們起個念頭,或者發(fā)一行為,就得想想這是否有益于自己或社會人群?

假定出發(fā)于正確思想而采取的良善行為活動,就不妨循著這個路線走去,不然的話,損人而不利己,就不應(yīng)當(dāng)去做。所以吾人行為的或善或惡,既不是神意的規(guī)定,亦不是宿命的安排,更不是機運如此,而是由自己內(nèi)心的選擇,要怎樣的去做,就怎樣去做的,造因既可聽由自己的選擇,則為善為惡當(dāng)然要由自己負責(zé),而所受的苦樂自亦無用怨天尤人!

佛法的因果律,前面說過,異常的廣泛。如以十法界說,六凡法界的眾生,固然沒有不在因果律中,造不同的因,受不同的果,就是出世的四圣法界,亦無不是由因果律而如此的。如說修四圣諦為因,而得聲聞道果,修十二因緣為因,而得緣覺道果等。于十法界中,佛法是以佛法界為最高的,但崇高而偉大的佛陀,亦不能超越因果律的范圍以外。

我們常說:佛是真理的體悟者,自由的實現(xiàn)者,具有無量無邊不可思議的殊勝功德,但這不是無因無緣自然得來的,而是經(jīng)過長時期修持以及度化眾生所得的結(jié)果。佛不特不能超越因果,亦復(fù)不能改變因果,所以神教者說有超越于因果關(guān)系之外的大神,當(dāng)然為佛法所不能承認,而予以種種破斥了。(起名

佛法所說的因果法則,還有一個最大的特色,就是因果通于三世的,不同有些學(xué)派,只承認有現(xiàn)在,不談過去未來,或者說有現(xiàn)在與未來的二世因果,而不推論過去,這都不能開顯因果的真實性。唯有通于三世的因果,在時間上如環(huán)之無端的無始無終,始能究竟的說明因果實相。

如以吾人現(xiàn)實生命果報體為中心,這生命報體,是由過去的業(yè)力之所招感的,過去的行業(yè)或善或惡,影響現(xiàn)在生命的或苦或樂,即此苦樂的果報,又復(fù)表現(xiàn)各種行為的活動,創(chuàng)造新業(yè)以感未來的生命,未來生命的是好是不好,完全是看現(xiàn)在行為的表現(xiàn)是善是惡,所以吾人現(xiàn)在的一切行為活動,對于未來的新生命,有著很大的關(guān)系,不可稍為有點大意,而應(yīng)積極的努力向善,以求獲得美滿的新生命!

因為因果通于三世,所以生命循環(huán)不息,在循環(huán)不息中,要想找個生命的開始,卻又是絕對找不到的,所以佛法說為無始生命的狂流。眾生于生命不息的奔放中,不能沒有它的行為活動,有了行為的活動,就構(gòu)成業(yè)力存在,其存在的業(yè)力,必然要感果的,若不感果,必然是造了其他業(yè)力混和其問,或者別造其他強有力的業(yè)因,使此所造之因應(yīng)感之果,暫時不得生起。

世人不了解這點,或以一時的得失,而疑因果無憑,或以愚迷的看法,以為報應(yīng)有爽。這都是對于因果信心的不夠,假定能夠?qū)τ谝蚬钚挪灰桑坏粫疬@樣的疑念,而且一定會積極的去創(chuàng)造善因,和集善緣,以期生于善果。因此,在這世間做人,應(yīng)本現(xiàn)前活潑潑的一念心,自由抉擇所當(dāng)行的善行。

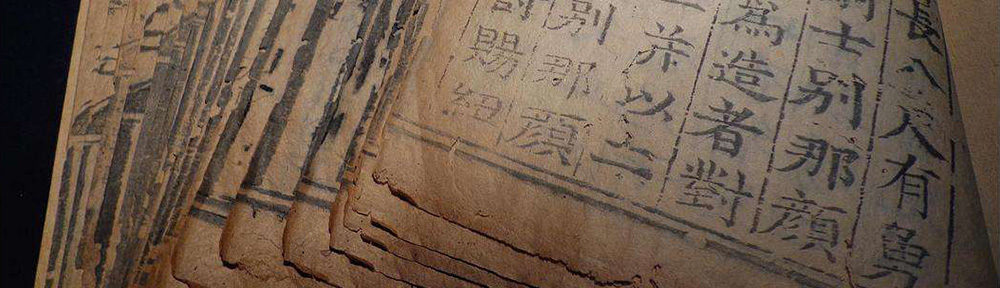

圖解六道輪回和十二因緣

“輪回”這一概念在藏民心中根深蒂固,是藏族人為人處世最根本的人生觀,具體通過常見的六道輪回圖就能將“輪回”闡述得清清楚楚。六道輪回圖中的每個元素都有其豐富的象征意義,闡明了苦的來源、脫苦的方法及脫苦的自在境界。

六道輪回圖是釋迦牟尼佛所教導(dǎo)的輪回理論的昭示圖。圖右上方佛手指日月開示滅苦及脫出輪回苦海的方法。六道眾生通過佛法的修行,最后終得解脫輪回、登佛凈土。包含了六道在內(nèi)的大輪,由無常死主手持及口咬,表示六道內(nèi)的有情眾生,無一可逃離死主的掌握。

生死之輪可以分為四層圓圈排列:

從最內(nèi)圈開始,在圖的正**,亦即大輪的軸心部分,是一個小圓圈,圈內(nèi)有三種畜牲:鴿、蛇及豬;這三種動物,分別表義貪、嗔、癡這三毒。三毒是煩惱的根源,也是令我們不斷生死輪回的根本原因。而癡為根本,而生貪、嗔,所以蛇及鴿由豬口而出。

內(nèi)第二圈,是有關(guān)生、死及中陰(在這個肉體滅亡后,我們的意識會先進入一個“中陰”的階段,然后便再次輪回投生,得到新的肉身,以另種生命形式延續(xù)生存)的教法圖示。環(huán)的半邊是黑暗的,另半邊則是光明的。在黑暗的半邊環(huán)中,有人被分為三串綁住拉扯,這是代表了將投入畜牲、餓鬼及地獄道的中陰身。光明的另半環(huán)中,代表將生于天道、阿修羅道及人道這三種生命形式的中陰身,甚至,更高的修行可解脫輪回、登佛凈土(有一小白線與凈土相聯(lián)穿于十二因緣的生以作暗示)。

內(nèi)第三圈是生死之輪圖的主體之圈,是描述眾生輪回的處所(也即六道)之部分。上方是天道,再逆時針方向數(shù)下來是阿修羅道、畜牲道、地獄道、餓鬼道及人間。

阿修羅道和天道部分是相接的,并且這兩道的眾生有著種種相互的矛盾和關(guān)聯(lián),于是將這兩部分合一來講。

天道:天界分為欲界天、色界天及無色界天。

欲界天全都是在蓮花中化出的。他們的身體自然放出大光明,他們的壽命長達數(shù)劫。在這長時間內(nèi),他們每天都在嬉戲享樂,唯獨是臨死前或在與阿修羅開戰(zhàn)時才會遇到痛苦。

色界天及無色界天中的有情,福樂比欲界更大,但他們?nèi)杂型纯唷?/p>

阿修羅道:福報極大,壽命又極長,而且智力也極高。但由于他們的妒忌及嗔恨心,他們并不感到幸福快樂。他們與天界眾生分別不太大,所以阿修羅道亦稱為“非天”。阿修羅世界與天界中的部分相連。阿修羅道中,有一棵如意果樹,樹身在阿修羅道世界,樹頂卻延伸至天界之中(所以圖中阿修羅道和天道是相接的畫面)。

三十三天的有情,可以盡情享用這樹所結(jié)的果實,但阿修羅眾生卻無法享受果實,所以便十分妒忌。他們常常砍斷如意樹,但天界的眾生只需由上灑下一種甘露,樹便會馬上重活過來。同時,天道中的有情,常對阿修羅世界中的女色垂涎,時常搶奪阿修羅女。為這些原因,阿修羅便常常向天界宣戰(zhàn)。但在與天界開戰(zhàn)時,阿修羅由于福報略遜于天道有情,所以往往戰(zhàn)敗連連。

圖中,有一座宮殿,殿中便是阿修羅王。在圖中的頂端,可以見到如意樹植根阿修羅界,而樹頂卻延伸至天界。在樹根,可見一個阿修羅持斧砍樹。在樹頂部分,可見云上有天界眾生與眾阿修羅正在開戰(zhàn)。

畜牲道:散居于天上、地面、地底及水中,有的住在我們能見到的地方,有的則住在我們看不到的地方。它們的壽命,有短至一日夜者(如某些昆蟲),亦有長至經(jīng)劫者。大的畜牲可以大至如山峰一般,小的則小至肉眼不可能看得見。它們的出生方式亦不一致,胎生、卵生、濕生及化生都有。地獄道:生于地獄道內(nèi)所受的苦是最為可怕的了。這里描述了地獄道眾生之景況。地獄道細分為八大熱地獄(左)、八大寒地獄(右)、近邊地獄(下)及孤獨地獄四大部分。

餓鬼道:如果以痛苦的角度來說,餓鬼所受的苦比畜牲道眾生為大。以愚癡的角度來說,則畜牲遠比餓鬼的智力為低下。餓鬼道的眾生,智力足以了解佛法,不似畜牲般愚癡。餓鬼道的有情眾生,偶爾也會在人間世界走動,我們的眼睛也可能見到它們。它們并不像地獄道眾生般聚居,而是分散各地而住的。

外障餓鬼:遭遇種種外在的障礙,令其不能得食。在大白天,溫暖的陽光反會令它們感到寒冷;在晚上,月光卻令它們感到熱不可當(dāng)。它們的肚子十分大,常感極端肚餓,但卻難以找到食物。它們的頭及肚子極大,腳卻似快斷的干柴。這一類餓鬼長年痛苦地東奔西跑,卻難以找到可供飲食的物質(zhì),這種痛苦是很悲慘的!它們身心長年痛苦,難以得到一剎那的溫飽及休息。

內(nèi)障餓鬼:身軀如山般巨大,但腳卻亦是似枯木般幼小,走動乏力。它們口中**火焰,喉嚨如針孔般小,所以無從飲食。飲食障餓鬼:見到食品時,食品便變成火焰。在它們見到河水時,整條河便會干涸。有的飲食障餓鬼只好吃糞或吃自己身上的肉。

圖中我們可以看到,食物進入餓鬼口中變成了火焰,而右上角的佛正向餓鬼施食。同時餓鬼道的眾生是胎生的,而且每胎便會生下幾百個小鬼嬰,這使得鬼道中的眾生生活更見困難痛苦。在佛教的須彌山宇宙模式中,人間可以分為四大部洲,我們身處的地方是南瞻部洲。

其他三個大部洲的人,壽命比較固定,而南瞻部洲的人壽則并不一定,有剛出生便死去的,也有壽逾百歲的。人間的苦有很多,但可歸納為八苦。生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五取蘊苦。

十二因緣:環(huán)上端右邊的小格,表達了十二因緣中的無明。其余的十一格,順時鐘分別是行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生及老死等其余十一支。

無明:“無明”這一支,包含了對善惡、因果、業(yè)力及世上萬事萬物之實際情況的誤解。這些無明,就似是一塊黑布,障住了我們的眼睛,令我們看不到事物的真正面目。自無始輪回以來,無明就伴隨我們,從沒有一刻離開過我們。

行:這一支因緣以陶塑工匠來表義。在他身旁的陶泥,表義無明。這些陶泥經(jīng)陶匠的運作,而變作各式各樣的成品。其中有好的,也有壞的。這一小格,表義說基于無明,便會發(fā)作出種種形式不同的善業(yè)及惡業(yè)。

識:猴子是永不停下來的,只會走來走去,就似眾生的心識,永不止息地帶著各種業(yè)因而在六道中轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。所以,圖中的小格以猴子來表達“識”。

名色:“名色”這個名詞,是指在眾生在**入胎的一剎那之蘊身。“色”是指色身,“名”是指受、想、行及識蘊。在入胎時,投生的心識其實已包含了十二支的前三支——“無明”、“行”與“識”。父母的精血是受生的器皿,心識是投生的主角。在投生后,心識便乘這個名色肉身生存。在圖中,可見數(shù)人乘船渡河。船象征色身,乘船者表義其他四蘊。

六入:六入在心識生入名色身一陣子后,我們的視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺及意識才完全發(fā)展出來。“六入”這一支,正是指上述六種功能具備的時候。在這時候,功能雖然具備了,但卻未運作起來,所以圖中以一間有六個窗口的空房子來表義。

觸:由上“六入”的條件具備了,此時乃至我們長大**后,在感官、外界事物及心識三者碰上時,便會有所作用及反應(yīng),例如我們會在透過視覺、聽覺等感官與外境接觸時,產(chǎn)生了樂、苦及中性的知覺。

受:在有了“觸”后,我們對樂、苦及中性的經(jīng)驗,便會分別產(chǎn)生喜歡、厭惡及中性的分別感受,這是“受”的意思。在圖中,此支以一個眼睛中箭的人來表達。

愛:由“觸”及“受”這前二支,我們會對樂、苦及中性的體驗繼而分別產(chǎn)生欲求、抗拒及中性的心態(tài),這便是十二支因緣中的“愛”。在圖中,此支以一個嗜酒的人表義。

取:“取”是指強烈的欲望,這是上一支的延伸。

有:由眾生有了前述的“取”,再配合了第二支“行”,便具足了再有下一次輪回的因緣,這便有“有”的意思。“愛”、“取”及“有”是導(dǎo)致我們不斷投生的主要運作材料。

生:生因為上述的各支,眾生便不斷有轉(zhuǎn)生輪回,這就是“生”的意思。

老死:既有“生”,便自然會有衰老及最終的死亡,這是“老死”支的意思。

十二因緣總說:在這十二支中,“無明”、“愛”及“取”的屬性是煩惱;“行”及“有”屬于業(yè);“識”、“名色”、“六入”、“觸”、“受”、“生”及“老死”則全屬苦。

假設(shè)在某一次前生或今生中,我們由“無明”所驅(qū)使,做出了殺生業(yè)(“行”),在“識”中留下了這殺生之業(yè)因。這三者,在今生臨終時遇上了臨終一念的煩惱(“愛”及“取”),便構(gòu)成了下一生墮于地獄中受生的因素(“有”)。在死后,我們便在地獄中投生(“生”),而漸次有“名色”、“六入”、“觸”、“受”及“老死”,這便完成了一套完整的十二因緣流轉(zhuǎn)過程。

我們在經(jīng)歷某一套的十二因緣流轉(zhuǎn)過程時,同時會因為無明等驅(qū)使,做出種種別的業(yè)因,發(fā)展出極多套尚待完成的因緣流轉(zhuǎn)。正是這樣,我們便被套在一圈又一圈的生死循環(huán)之內(nèi),不可逃循出離。

祖父筆記文章,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載!

隨機文章: