眾所周知,一天有二十四個小時,一年有三百五六天,這是全球公認的時刻運轉(zhuǎn)規(guī)律。而古代的時刻核算方法,雖跟現(xiàn)在有所不同,但異曲同工。依照古代的時刻核算方法,其時的一個時辰,相當于現(xiàn)在的兩個小時,也便是所謂的一炷香時刻。

午時的切當時刻

依照古代的時刻核算方法,午時為白日的11點到13點,在這時刻段的一切時刻,均可成為午時。站在道教的視點,正午太陽當頂,陽氣達抵達極點,陰氣逐漸添加,在陰陽換柱之時,一般動物都躺著歇息,只要馬還習慣地站著,乃至睡覺也站著,從不躺著。這樣,午時就屬馬了。

午時三刻的說法

白日11點到13點的午時中的午時三刻,的是白日的12點到12點半這個時刻段,此刻因太陽運轉(zhuǎn)到天空的正中方位或挨近正中方位,此刻大地接收到的太陽光最為激烈,所以,此刻辰階段陽氣旺盛。十一點交午時,十一到十一點半為午時一刻,十一點半到十二點為午時二刻,十二點到十二點半為午時三刻,十二點半到下午一點便是午時四刻了。

古代時辰的說法

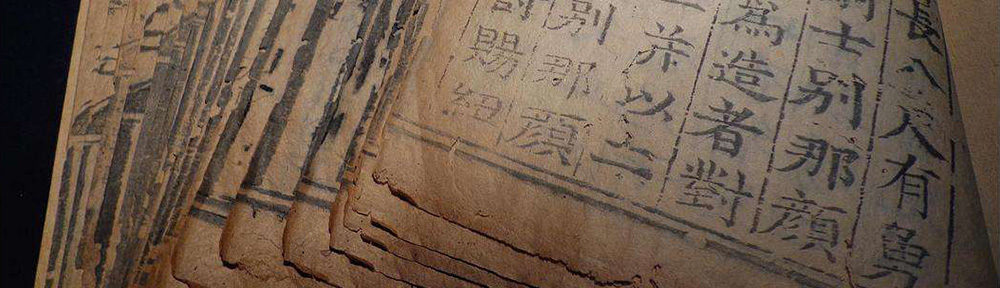

含有午時的十二時辰,由來已久,在西周時就現(xiàn)已呈現(xiàn)并運用,為人類地理歷法的一大奉獻,是我國古人依據(jù)一日間太陽出沒的自然規(guī)律、天色的改變以及自己日常的生產(chǎn)活動、日子*慣而概括總結(jié)、首創(chuàng)于世的。十二時辰制歷史悠久,西周時就已運用,是中華民族對人類地理歷法的一大杰出奉獻,也是我國絢爛的文明珍寶之一。每個時辰相等于如今的兩小時。相傳是漢族公民依據(jù)我國十二生肖中的動物的出沒時刻來命名各個時辰。十二時辰在漢代命名為夜半、雞鳴、平旦、日出、食時、隅中、日中、日昳、晡時、日入、傍晚、人定。后又用十二地支來表明。

祖父筆記獨家運用,轉(zhuǎn)載請聯(lián)絡(luò)網(wǎng)站管理人員!

隨機文章: